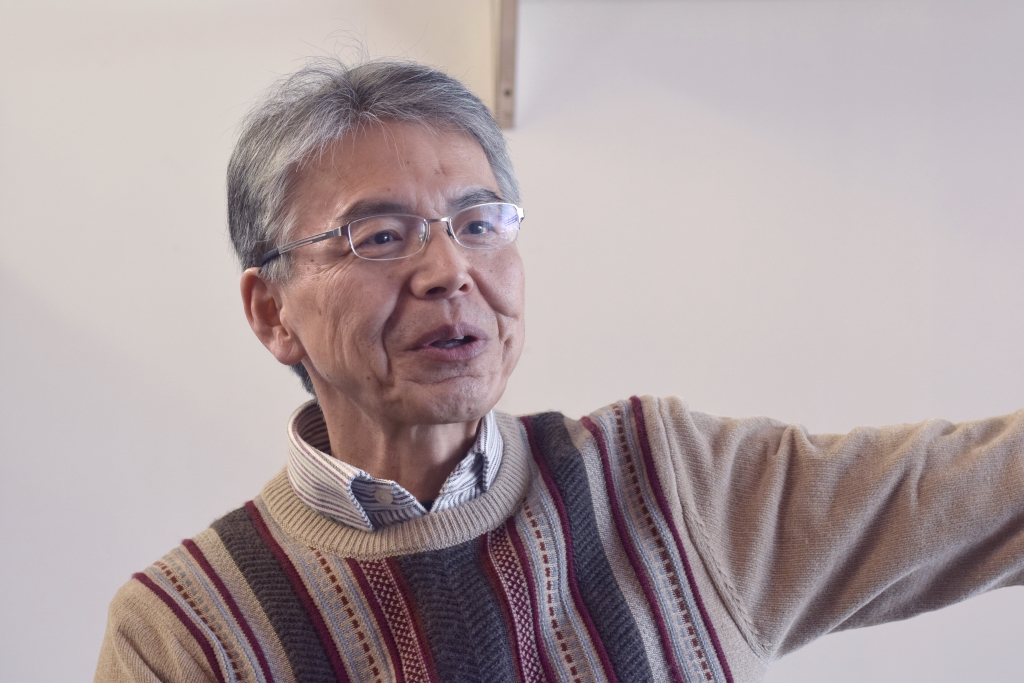

2017年4月に鳥の劇場の新劇団員となった松本智彦さんは、熊本県出身の25歳。役者を除けば、劇団で最も若いスタッフです。

熊本の高校を卒業後、北海道の大学に進み、アートマネジメントを専攻。「もともとは音楽専攻で、サックス(サクソフォン)を学んでいたのですが、途中から自分の中で企画の方が楽しくなってきて…」と2年生で専攻を変え、卒業後は札幌の劇団で演劇制作の仕事に就きます。ところが、2年半後の2016年4月に熊本地震が起こり、松本さんは劇団を辞めて熊本の実家に戻ることを選びます。

札幌から熊本へ、そして鳥取へ。家の状況も落ち着きを取り戻し、松本さんが鳥の劇場を初めて訪れたのは、2016年11月に開催された「鳥の演劇祭9」のタイミングでした。「演劇をずっとやっている大学の友人が、インターンシップで鳥の劇場に来ていたので、話を聞いていて、記憶に残っていました。その友人に一回行ってみればと言われたのがきっかけで、演劇祭を手伝うことになり、その1カ月の間に劇団に誘ってもらいました」

全く縁のなかった鳥取の田舎町に移り住み、演劇で生活をしていくという決断は、容易なものではありません。松本さんは、時間をかけて慎重に考えます。「劇団がそこで何を目的にやっているのか、それがわからないで身を置くと、やっていることと、僕が思っていることに差が出てきて、続けられなくなるなと思っていました」。演劇祭での1カ月に加え、年が明けた1月には「兵士の物語」の公演でも再び1カ月、鳥の劇場が借りている家に住んで鹿野町で生活し、劇団の仕事を体験しながら、過去の資料にもじっくりと目を通したといいます。

「劇団員が劇場を運営していて、作品もつくっているというケースは少ないんです。ここでは、役者であっても、舞台に立つ以外の仕事をいろいろとやります。演劇制作にも劇場運営にも、すべてに誰かが携わっていて、血の通った劇団であり、劇場だなと思いました」。自分なりの確信を得て鹿野町に移住し、鳥の劇場の一員となった松本さん。名刺には「制作」とだけ書かれていますが、仕事の内容は多岐にわたります。作品の企画を立てて予算を組んだり、稽古場のスケジュール管理をしたりといった制作らしい役割のほか、ポスターや印刷物をつくる広報業務も担当しています。音楽専攻の知識を活かし、音楽監督が作曲したものを楽譜に書き起こしたり、ときには編曲したりすることもあります。2018年2月に上演された「三文オペラ」では、サックス奏者として舞台に上がりました。

正式に劇団員となって約1年。「最初はびっくりしたくらい仕事を任せてもらえます。困ったときは、質問をすれば、すぐに答えが返ってきますし、作品づくりと場所の運営を両立することに、大きなやりがいを感じているので、忙しくても何とかなっています」と、一人で何役もこなす若手のリーダーは、多忙ながらも充実した毎日を過ごしています。

大学でアートマネジメントを学んだ松本さんは、日本の演劇界や全国の劇場の中で、鳥の劇場だけが持つ特異性を実感しています。「お客さんと役者の関わりは、どこの劇団にもあるのですが、鳥の劇場と地域のつながりはそれ以上で、鹿野のまちに深く溶けこんでいます。良い作品を上演するだけでなく、演劇を使って社会と関わることで、例えば、学校や病院のような、この地域になくてはならない存在になること。それを目指して、いろいろな教育現場にも出向いて活動しています」

鳥の劇場では、「試みるプログラム」と呼ばれるさまざまな年齢層向けの育成プログラムが企画され、実践されています。小学5年生から中学3年生までの児童生徒が、演劇を通してコミュニケーション能力を身につける「小鳥の学校」や、高校演劇をもっと盛り上げようと始まった「つくる高校生」、プロの演劇人を養成する「若手演劇人」のほか、来年度には高齢者と一緒に作品をつくる「お年寄り演劇」も準備中です。

東京近郊から演劇人たちが移住してスタートした鳥の劇場ですが、発足から12年目を迎え、次世代の劇団員ともいえる鳥取出身の役者も育っています。小学生のころから劇場に来て演劇を見るうち、舞台俳優に憧れ、東京で演技の勉強をして地元に戻ってきたのだそうです。劇団の役者として、松本さんたちと一緒に働いています。

育成プログラムや演劇ワークショップ、障がい者と健常者が一緒に舞台に立つ「じゆう劇場」など、新しい試みを続ける鳥の劇場。松本さんは「振り返りが大切」と話します。「どんな作品を上演しているかだけでなく、僕たちがどんな活動をし、どんな成果を上げているのか、それらの情報を広く発信し、県内外の人に知ってもらう努力が大事になってきます。決して“はやり”になってはいけないと思うんです。しっかりと活動を続けていても、情報発信をしなければ、一時期の“はやり”と扱われてしまい、続かなくなります。鳥の劇場の取り組みをきちんと発信して、鹿野の人たちが誇りに思ってくれるような、地域になくてはならない劇場。とても身近にあって、いつでも人でにぎわっている場所が目標です」