新着情報

座談会 〜よい戯曲の書き方をめぐって〜

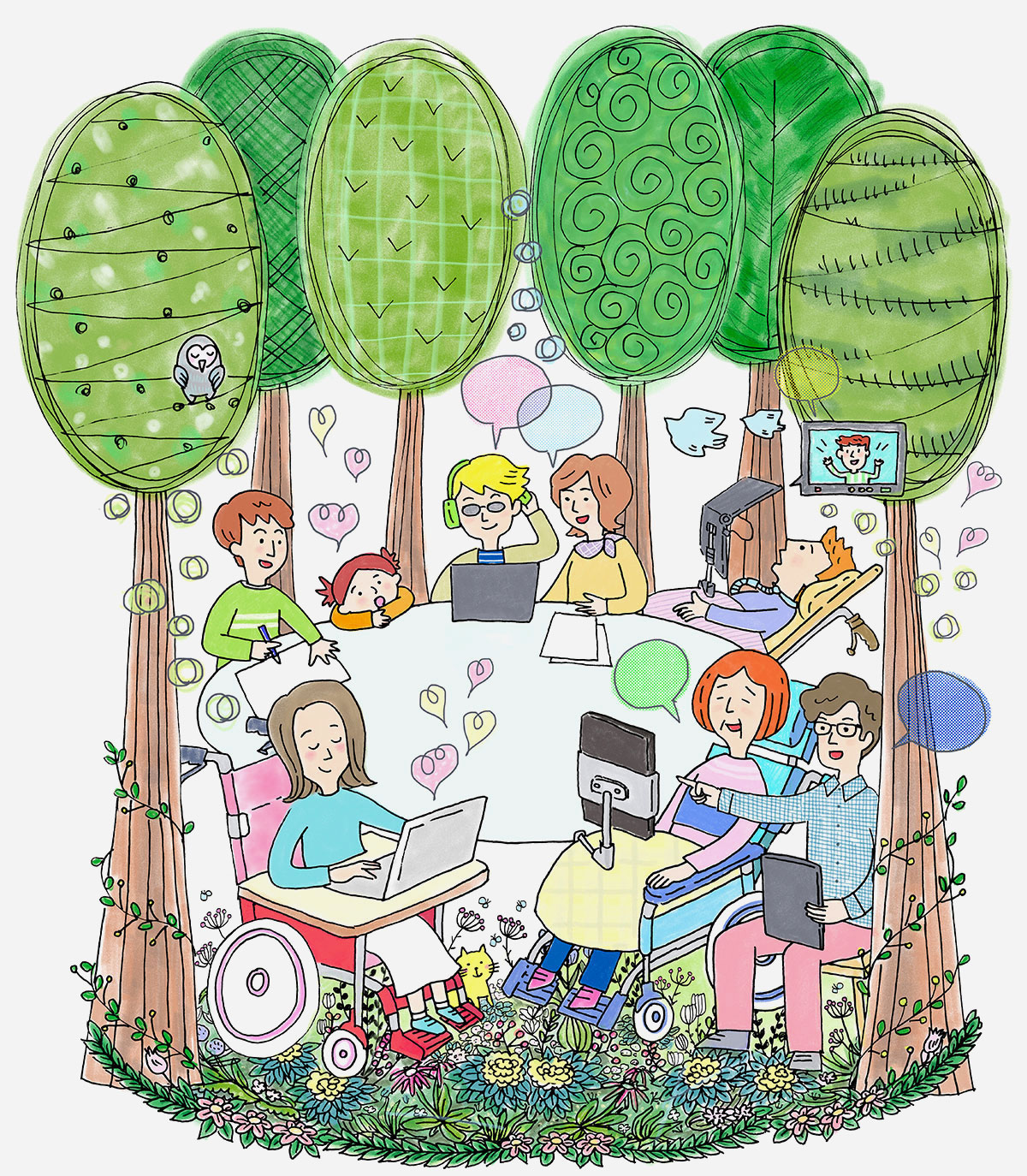

2024年度の「みんなが書く戯曲のコンテスト」では、一次選考通過作12作品のうち、9作品にプロの劇作家による伴走支援が行われました。担当した3名が伴走支援を振り返る、座談会の様子を公開します。

座談会

〜よい戯曲の書き方をめぐって〜

司会:中島諒人

参加者:大岡淳・坂本鈴・永山智行

実施日:2024年12月13日10:00〜11:30

中島 この度は伴走支援をご担当いただき、ありがとうございました。初めての試みではありましたが、今回の支援を通じて、「どういうことを感じたか」、また、「どういった支援が行われたか」を、共有し文章に残すことで、これから演劇の戯曲を書こうという方に対しても、何かしらの助けになるのではないかと考え、座談会を設定させていただきました。

大岡 私は、戯曲の形式を整えるという観点からの支援を行いました。戯曲の形式を整えることが、すなわち内容の改善にもつながると考えて指導したんです。例えば、『空飛ぶ2人、花火を探す』(以下『花火』)なんですが、暗転が二回くらい入っていたので、とりあえずそれをやめようって話をしたら、ラストが大きく変わったんですね。第1稿では、障がいを持っている主人公が、同じく重度の障がいを持っている恋人と結婚することを決意して、ラストは「新生活が始まる」という場面に転換して終わっていたのですが、第2稿では、「旧友との幻想の再会を果たしたことで決意を持ち、病室の中で話が完結する」という形になっていました。『おえりゃあせん』は、「市長さんのところにクレームを言いに行った統合失調症の主人公の男を看護師が連れ戻しに来る」というお話ですが、二人が帰り道をずっと歩いているという設定になっていて、実際に舞台上を歩き続けるのは大変だから、場面設定をもうちょっと工夫しましょうとアドバイスしたところ、第2稿では、バス停の前で二人が話しているという形に変わりました。『鍋』は、鍋が夜中に襲ってくるというお話ですが、鍋が実際に舞台上で、どういうふうに登場して、どういうふうに暴れ回って、どういうふうに消えていくかという、具体的な動きをもう少しクリアにしてほしいとアドバイスしました。例えば、一人の黒子がその鍋とお玉を両方扱うと指定されていたんですけれども、二人いる方がダイナミックでいいんじゃないかと提案したら、第2稿では、二人の黒子が鍋とお玉を操作して、最後はその二人が部屋から逃げていくんですね。つまり、黒子の存在が前面に出る、ブレヒトっぽいオチに変わりました。

つまり、物理的に劇場でこれを上演する場合に物足りないポイントを補うという支援をしたら、面白いことに、内容的にも整理される結果につながったわけです。

坂本 私は『掴み合えハリネズミ』(以下『掴み合え』)と『ミュート』と『予言』を担当させていただきました。それぞれの作品について、「これが課題」と思うところの話をしました。でも、それぞれの課題が全然違うから、「わかった」ってなるところと、「どういうこと?」ってなるところがある。そういうことを一緒に考えていくこととか、作者と私が共通認識を持つことが困難だったりとか、でもそれ自体がすごく楽しいなと思いました。それで、1回目の支援が終わって、変わった点や、そんなに変わっていない点もあって、2回目の支援をして、そこからどう変わったのかは、まだ知らないので、「どうなっているんだろう?」という状態が今あります。

永山 先に大岡さんが言ってくださったように「戯曲の形式を整える」こと、シンプルにいうとそういうことですね。ただ、私が受け持ったのが、『釣り』と『わかめじゃないから』(以下『わかめ』)と『僕はチャンピオン』(以下『チャンピオン』)なんですけど、『釣り』の作家と『わかめ』の作家はもうそれぞれにキャリアのある方で劇団に所属されていたり、戯曲も書かれている方でした。もうお一人の『チャンピオン』の作家は、聴覚障がいがあり、劇場に行ってもわからないからそもそもお芝居をほとんど見たことがないという方で。なので、先のお二人と後のお一人は、支援の観点を変えることで対応しました。『チャンピオン』に関しては、本当に場面がどんどん変わっていくお話だったので、「どうまとめましょうか?」みたいなことをメインでお話ししました。先のお二方については、もうちょっと突っ込んだ内容のことに関して話したという感じです。いずれにしても、今回の伴奏支援は、いわゆるドラマドクター的なことだろうと思ったので、まずはドクター的にいうとまず問診をしようと思って、「何を書きたかったのか」「何が足りないと感じているのか」みたいなことをちょっとづつ聞かせてもらいました。やっぱり「これはもう完璧です」というようなことを話す方は誰もいらっしゃらなくて、「ここはちょっと自分でも納得いかない」とか、「どうしたらいいですか?」みたいなことだったので、それを受ける形で、「どうしましょう?」と、一緒に考えていきました。『チャンピオン』に関しては、演劇的にまず初歩的な構造の話にまとまって行ったと思いますし、残り2作品に関しては、作家がもうずっと書いてらっしゃるので、やっぱり作品の内容的に、「ラストのこの一言をどうするのか」というようなところ、そこに関しては、最終的にはご自身の判断になるので、可能性の話「こういう終わらせ方もあるかもしれませんよ」みたいな話をいくつかしました。それぞれ最終的にどうなったかは、まだ私も知らないんですけれども、内容は深まったんじゃないかなと思っています。

中島 ありがとうございます。大岡さんは、まず形式を整えるということが、何にフォーカスしたいのかということを考えるきっかけともなり、そのことによって観客との演劇的な架け橋の具合もより精度が上がりつつ、内容も深まっていくというお話しだったかと思いますが、坂本さん、永山さんにあったような、「何を書きたかったのか」みたいな議論はされましたか。

大岡 もちろん、それぞれの作品のエッセンスがなんなのかということは、確認しました。私が受け持った方々は、「普段から頻繁に演劇活動をしている」というわけではなくて、例えば、『鍋』を書いた作家は、オンラインで会ってみたら、鳥の劇場で行った私のワークショップを受講された人でした。劇団活動をやっておられるんだけど、上演に関してそんなに手慣れているわけではない。そこで私が伝えたことは、上演を意識して書くことが大事なんだけど、それは、戯曲を黙読する不特定多数の「読者」ではなく、戯曲を上演する際に目の前にいるはずの、具体的な「観客」の視線に耐えうるかどうかが、大事だということ。「この戯曲を舞台上で成り立たせるんだ」って決意した上で、それぞれのやりたいことが、演劇的な枠組の中で客観化されていくプロセスを経ることに、意味があったかなと思います。

中島 坂本さんのお話の中では、課題をスムーズに共有できる人と、課題が何なのかを考える人があったというふうなお話でしたが、大岡さんの担当した作品では、いかがだったでしょうか。

大岡 中身に関しては、私はほとんど必要がないなって思ったんです。『花火』の作家についてはわからないですが、『鍋』『おえりゃあせん』のお二人は、日頃から障がいに触れている人たちだったので、問題は、実感として理解していること、体感していることをどう表に出すかですから、その体感している内容そのものに関しては、私が口出しする必要はないなと思いました。ただ、その表出の仕方には、テクニックが関わってきてしまうので、そこはアドバイスする余地があると思いました。

中島 だからまさに形式の問題になっていくということなんですね。

大岡 そうです。わたしはもともと鶏鳴学園という国語専門塾で、作文教育に携わっていましたが、そこのメソッドが、読む場合も書く場合も形式を重視しており、形が整えば自ずと中身も整うということを、私自身、深く学びました。自分にとって障がいとは何かって、体感はできても言語化・理論化するのは大変難しい。舞台の具体的な空間の中に誰がどのように配置されていて、具体的な関係性はどうなっていて、それがどう展開するのか……そういう想像を通してしか、表現しにくいことだと思うんです。感じているモヤモヤをどのように具体化するのか、その媒介として、演劇の物理的な制約が役に立つということですね。

中島 では、坂本さん、今度は一つ一つの作品について触れながら、コミュニケーションのプロセスをお話しください。

坂本 先ほど永山さんがお話しされていたように、最初はヒヤリングを全体的にして、「何がどうなっているか」を丁寧に聞いて、「どういうふうに変えていきたい」とか、「どこが気になっているか」という話をしていく形で始めました。『ミュート』に関しては、書き慣れている方だったので、改善点の共有がスムーズでした。最初の情報の出し方がうまくいっていなくて、下手(しもて)の客席に行きたいという描写があるんですが、「なんでそんなに下手に行きたいんだ」というところなどが、観客に伝わりづらいという話をしました。それを改善しようということになり、書き直しされたものが、すごく良くできていて、何も問題なく、テーマもわかりやすくなって、一緒に解決という状態でした。『掴み合え』は、21歳の大学生と21歳の社会人の女の子二人の話です。『掴み合え』は、「吃音を持っている主人公がスタバで注文しようとするんだけど、友達が頼んでしまい、勝手に頼まないでくれっていうことから議論になっていく」というお話しなんですよね。設定自体がめちゃくちゃ面白いんだけど、登場人物の社会人の冴子が言っていることが割と差別的なんじゃないかということを二人で一緒に話していきました。そのなかで、実は作者が吃音を持っているっていうことがわかって、すると、当事者の問題として考えていかなきゃいけないとか、自分自身に向けられている差別を作家自身がある程度克服していく必要があるねっていう方向へ話が向かっていきました。作家自身が、「ある程度は言われてもしょうがない」って思っていて、「なんかちょっと理不尽なことを言われても、それはそうだよね、でもお互いに歩み寄れるよねみたいな形で終わってるけど、それは許してはいけない、そんなこと言われる筋合いがないという視座を会得する必要があるんじゃないか」っていうようなことをお伝えしました。作家の方も「確かにそうだ」とおっしゃって、当事者である作家としての自分が大きく変わらないといけないということまで一緒に話をしました。第2稿はすごく大きく変わって、作品の中できちんと議論はかなり深くなされていて、差別はやっぱり許したくないなっていうようなことが明確に書かれていました。一方、元々の持ち味の軽快なやり取りみたいなものが損なわれてしまい、「これは課題を解決したんだけど、もともとあなたがもっていたものがなくなってしまったね」ということをお話ししたところ、「ここを私そんなにいい持ち味だと思っていなかったんですけど」「いやいや、あれはちょっと得難い持ち味ですよ」みたいなやりとりがあって、「じゃあ、それを成立させていくにはどうしたらいいだろうね」「じゃこうしていきましょう」という話になりましたが、まだ出来上がりを見ていないので、あれはどうなったのかなー、ってすごく気になるところでした。

中島 大岡さんの話しておられた形式という言葉を使って、今のお話を説明してみると、初めに内容について整理して、後で形式について整理したということになるのでしょうか。『ミュート』も、内容の整理は明確にできているから、あとは形式を少し整えたということになるんですね。

坂本 そうですね。そういうことですね。最後『予言』はこれも本当に面白い作品だなと思ったんですけど、これもヒヤリングをどんどんしました。面白い要素が多かったんですよね。「セックスセラピストの主人公は障がいを持っていて、すごく指名が多い」っていう設定と、「母親からの自立」ということもテーマとしては結構比重が大きくて。それが後半に、南海トラフ地震が起こって、みんなが、わーって逃げていく中で終わっていくことになるんです。この地震自体が、同じ条件、つまり生きるか死ぬかわかんないみたいな状態にバーンとおかれることによって、逆に障がいがなくなる、障がいがある人もない人もみんな同じ状態になるっていうことを描きたいということをおっしゃっていて、要素が大きく三つあったんですよね。で、私が一番面白いと思うところは、セックスセラピストの部分と、その母親からの自立というところだと思っていて、その話をしたんですが、作者が一番描きたかったことは、この地震で人々が平等になるところの方だったってことがわかって。「えー、そうだったんだー」って。

中島 なるほど。

坂本 それで、まず要素が多いから、上演に向かって短編を作るのであれば、要素を絞ってしまった方が良いという話をしました。しかし、やりたくないことをやってもしょうがないから、一番やりたいことに関してやっていくのがいいですね、ということになり、要素も全部入れたいということになり、「であればこの三つの要素が最後に帰結していることがわからないから、前半の面白さと後半の面白さがバラバラなものになっているので、そこがちゃんとリンクしていくことを意識して作りなおしましょう」と提案したんです。第2稿は、リンクはしたが、なんだかすごく長いし、リンクのさせ方も甘いし、地震で平等になるみたいなことの思想がいまいち伝わってこないってことがありました。でも、2回目の支援で話したことはすごく楽しいことがいっぱいあったから、そのいいことがちゃんと後半に伝わるようにできたらいいねという話をいっぱいして、「わかりました」っていっていたけど、そのあとどうなったかわからないから「どうなったかなー」って思ってます。

大岡 絞り込むかどうかの議論は、私もしました。やっぱり、「賞を取りたいのならば」という、ジレンマになっちゃうことですけど。『花火』の作者と話をしていた時に、私はその問題に関しては、「絞り込んだ方がいい」と伝えました。というのも、作者としては、特に上演の当てもなく戯曲を書き続けているということでしたので、「であれば、なおのこと、あなたの人生は長く続くという前提に立つべきだ。つまり、これから長編を書く機会は、いくらでもあると思った方がいい」と話しました。作家が一本の作品を書き下ろした瞬間は、自分の中にあるものは全部吐き出したという感覚にもちろんなるのですが、自分の中にあるものを全部吐き出すっていうのは、あらゆる要素を全部詰め込むってことと、必ずしもイコールではないんですよね。全力で書きましたってことと、何もかもここに書き込んじゃいましたってこととは、けじめをつけた方がいい。で、そのために必要なのが、「次また書けばいい」ということを自分に許すことではないか。明日死んじゃうと思ったら、全部をここに書き込まなきゃいけなくなるけど、おそらく自分は明日は死なない、それどころかすごく長生きする。そう思っておく方が、創作にはいいのではないかというアドバイスに落ち着きました。

坂本 すごいすごい。それは言ってあげたかったな。

中島 『花火』では、込めたいテーマっていうのは複数あったんですか?

大岡 例えば、主人公の友人はすでに死んでいるのですが、そのことを少しぼかしたいというのが当初の作者の希望で、第1稿では、その友人が、恋人とバイクでツーリングに出掛けた際に事故死したというエピソードがほのめかされていました。この要素を、私から削れとは言いませんでしたが、結果的に、作者がそのエピソードをバサッと落としたんですよね。

坂本 おおー。

大岡 あくまで、障がいを持ってこれから結婚しようとしている、一方の主人公の心情にフォーカスする。もう一人の、窓の向こうから訪問してくる、その死んだ友人のことは、部分的な描写に留める。そう作者本人が決断された。死者の私情までそんなに書かなくていいし、それがほのめかしになっていることも、劇的な意味での効果をもたらしていない。「この友人が本当は死者であるという情報が観客に伝わる場合と伝わらない場合とで、効果に違いがあるのかをよく考えてほしい」と伝えたら、「違いはないですね」という話になって、じゃあほのめかす意味はないから、死者であることを明確に示す方がいいねと。

そういう、生きているか死んでるかがわからない、あわいみたいな感覚は、描きたければ次の作品に先送りにすればいい、だから今回は書かなくていいでしょう、という感じのやりとりでした。

中島 非常に実践的なお話ありがとうございました。永山さん、さっき具体的に触れていただいた部分があったんですけど、作品について、お話いただけますか?

永山 はい、『釣り』は、作家が急いで書いたとおっしゃっていました。銀鮭の男が釣りしていて、立ち去ろうとしたら急に壁が出てきたり、終わり方も被り物を取ると黒い布で覆われていたりとかいろいろ、作家も何でこれ書いたのかわからないというところがありました。あと震災の話の出し方とか、いきなり感がいろんなところにあったので、そこをちょっと整理しました。また、どういう世界観にするのか、最後どう終わらせるかみたいなところを迷ってらして、2稿目は、男ゆっくり退場っていうト書きのバージョンをいただいたんです。だけど、この退場っていうのが一体どこへ行くのかみたいなことが、ただただ単純に退場って書いてあるので。その先ですよね、「その先にその人がどこかに向かうのか、それとも止まるのか、向かう先がどこなのか」みたいなことをちょっと考えてみるのもいいですねという話をしましたね。もともと戯曲を書いていらっしゃる方だったので、形式的なことはあまりお伝えする必要がありませんでした。本当に自分の作品としてどう深めるかという話はしました。『わかめ』は、娘夫婦が帰ってきて、二人とも障がいを持っていて、1稿目だと、お父さんがそれを受け入れる受け入れないっていう話だった。でも、お父さんがすごく優しくて、「わかった、わかった」みたいな感じとかね。で、1稿目では、そこの対立軸が曖昧なまま終わっていたので、「お父さんと娘夫婦のどこがどう違うのか、どういう対立なのか、障がいというものをどう捉えているのか」という二つの立場の違いみたいなものを、私はこの作品のタイトル『わかめじゃないから』と、そこに込められたものがとても面白いなと思っていたので、そこにちょっと重ねて、もうちょっとお父さんとこの娘夫婦の対峙とか、最後どうなるのか、方向性とかどうあるか、みたいなところを考えてみましょうとお話ししました。

『チャンピオン』は、お芝居を見たことがないという方だったので、寓話的な世界で、知事と「ちゃたろう」っていう二人の人物、立ち位置というか、それぞれの立場の違いみたいなことをもうちょっと軸にしていく中で、演劇的な形式にどう収めていくかというところでしたね。1稿目では、ちゃたろうがずっと好きなことを言って終わりみたいな感じだったので、それを見栄春男(みえ はるお)っていう名前なんですけど、見栄知事がどう受け止めるのか、それが最後にどうなっていくのかみたいなことを一緒に考えていったというところです。

また、私がたまたま担当した作品が、両端というか、すごくお芝居してるし慣れている方と、お芝居見たことないという方とがいらっしゃる中で、今後どう支援していくかということは、一つの課題だと思いました。

中島 『チャンピオン』は、漫画みたいな場面転換が魅力だったんだけど、あの場面展開を少なくするという方向になったんですか?

永山 結局農園のすぐそばの集会場みたいなところで、フライングディスクを舞台上は飛ばさないんですけど、飛ばしているところを知事は見ていて、そこでまたちゃたろうが帰ってきてとかっていう形で、場所は基本的には、一つの場所になって、時間は二つ。ちゃたろうが知事に会った時と、数年後知事が選挙に出た後の二つになってます。

中島 作者は聴覚障がいをお持ちで、テレビの吉本新喜劇には字幕がつくから、吉本新喜劇しか見たことがないと言っていらっしゃったのは、この作者でしたね。この話には考えさせられるところがあって、田舎だからとかっていうだけの理由ではなく機会に恵まれない問題があるんだなーと改めて思いました。

あと二つお聞きできたらなと思っています。一つは戯曲創作においてこういう点に気をつけたらいいのではないかということ。もう一つお聞きしたいのは、このコンテストは、障がいのある方にも積極的に戯曲を書いていただきたいと発信しているわけですが、そういうコンテストであるということで何かしら感じられたことがあったでしょうかということです。

大岡 日本の場合は、戯曲の書き方を教えてもらえる場所がないという事情がありますよね。テレビのシナリオならカルチャースクールとかいろいろありますが。助言としては、戯曲を書く作業は、集団作業の中の一部分だってことを意識してもらうことかな。例えば、ト書きひとつとっても、最終的には俳優や演出家が決めちゃうことだから、最小限の情報しか書かないのを原則としておけばいいと思うんだけど、でもそれもグラデーションで、どの程度を落としどころにするかって、劇作家それぞれです。頭の中に鮮明に舞台の絵が浮かんでいて、これを実現してくれないと嫌だって人もいれば、どこに何を置こうが勝手だから、ミニマムなことしか書きませんって人もいる。ただいずれにせよ、その戯曲を手渡す相手が、架空の存在で構わないので、想定されていないといけないと思うんですよね。このコンテストって、リーディングで上演するじゃないですか。だから、前回のリーディング公演を見た人は、そこが落としどころだと解釈しちゃっているかもしれない。でも、リーディングという上演形態はあくまでも仮のものだから、そこをゴールとして想定しないでほしいということを、三人に対して伝えました。要するに、予算が潤沢で、俳優はセリフを全部覚えていて、使いたければ新国立劇場だろうがどこだろうが使えて……と想定した上で、最も理想的な上演をゴールと定め、そこに手渡していく。そういう意識を持ったらいいと思います。

永山 大岡さんがおっしゃったことは、私もありました。リーディングがゴールだっていうこと。もう一つの問題は、卵が先か鶏が先かの問題にはなるんですが、『チャンピオン』の作者が、劇場っていう空間に身を置いたことがないっていう中で、まずそこがどういう場所で、どんな表現が行われているかっていうことを知っていただくということが必要だろうなとも思うし、一方で今回の企画に限って言うと、実際に自分が書いた短編の上演を見た時に、劇場ってどうなっているのかを知るということもあるかなと。観てから書くか、書いてから観るか、両方の可能性があるなと思ったんですね。やっぱり劇場環境を整えるとか、障がいを持つ方々が来られるようにしていくっていうことがこっち側の問題なんだろうなとも思う。だからこの企画を通して、劇場に足を運んでもらうことの可能性が広がるだろうなと。

もう一つ根源的なことを言うと、この戯曲を書く作業は文字を書くという作業なんですけど、その文字の向こうに生身の人間がいるんだってことをどう感じてもらおうかみたいなことだったんですよね。書き慣れているお二人は、それぞれが劇団に関わってらっしゃるということだったので、まだ文字の段階でしかないんだけど、お仲間にちょっと読み合わせしてもらったりしたらどうですかって話はしたんですよ。多分、自分で書いているものと、だれかの声を通してそれが響いた時にどう変わっていくかみたいなことは、やっぱりこの演劇の宿命というか、文字で完結しないところですよね。そこをどう体感してもらおうかなということは思いました。

中島 大岡さんがおっしゃっていた「戯曲創作は演劇というトータルな集団作業の一部分である」ということとか、今永山さんがおっしゃった生身の人間がそこにいるんだっていうことは、かなり重なったお話ですね。この生身の人間がいるってことを想定するというのは具体的にどういうことに気をつけろってことになるか、読む人にもわかりやすくもう一段踏み込んでもらってもいいですか。

それは、人間造形の問題なのか、あるいは情報の出し方なのか。

大岡 そうですね。技術的な話になりますが、例えば『チャンピオン』で言えば、ちゃたろうがインタビューされている場所、つまり物語の中のイマジネーションの場所は、作家は当然想定していて、それがさらに劇場空間の中に置かれた時にどう具体化するのかも想定せねばならないので、作家は二つ考えなければいけないことがあるんです。小説だったら、イマジネーションの次元をいかに言語化するのかということで話は終わるんですけど、戯曲の場合は、さらにそれを劇場の中、見立ての空間の中にどう配置するのかまで考えなければいけない。で、永山さんのおっしゃった「その文字の向こうに生身の人間がいる」とはどういうことかと考えると、舞台に立つ俳優が、戯曲のセリフを自分の声で発語した際に、作家の想定とは異なる解釈や、人物造形が行われるってことは、当然あるわけなんですよね。だから、最初に頭の中に浮かんだものを、ただそのまま書いただけだと、戯曲として成立させるのは難しい。登場人物に関していうと、自分がその人物のこと全てわかっている、キャラクターとして割り切る、みたいなことはできないし、しないほうがいい。その人物の本当の姿は、俳優との共同作業によってようやく明らかになるのが演劇だ、ということです。最近高校演劇なんかでよくある手で、性格や内面についてのキャラ設定を——ゲームの影響なんですかね——最初に明記している戯曲をよく見るようになりましたけど、あれはやってはいけないことだと私は思ってます。登場人物が一面的になり、俳優による造形の可能性を奪いますから。一面的な捉え方でいいんだったら、小説を書けばいいと思います。

割り切れなさの中に人間が置かれていて、その割り切れなさを現場の人間と一緒に掘り下げていく。そういう構えが必要なんじゃないでしょうか。

坂本さんはどうですか?

坂本 ちょっと別の方向からの話でいいですか? 三人の作者の方とお話しして、みなさん、「まさか一次選考に残ると思わなかった?!」という感じだったんですよね。気楽に書いて、作品になってるのかも良くわからないけれど、とにかく書いてみた。そして、三人の作品も、みんなそれぞれとても良かったんです。小さな作品だけど、これを書くことで、自分がこういう問題意識を持っていたんだということを発見していったというようなことを三人ともおっしゃっていました。だから私は気楽に書いたほうがいいなって思ったんです。テーマをもっと絞ったほうがいいとか、観客にどう伝わるかを考えたほうがいいとか思うことはありますけど、アドバイスとしては、「これでいいのか?」みたいなものでも、ちっちゃなもので作品になるかどうかわかんなくても、それは自分の作品だから、障がいに対する何かこだわりというか、引っ掛かりみたいなことがあったら、まあ気楽に書いて欲しいっていう私はそういう立場でいると思います。

中島 非常に実践的なアドバイスですよね。

大岡 伴走支援を前提とするコンテストかどうかって、結構大きな違いだなと気がつきました。私は、自分が支援した作品に関して、1回目のアドバイスで劇的に変化したと感じました。こんなにも変わるかと。作家たちも、初稿が完璧だとは思っていないから、スポンジが水を吸収するように、我々のアドバイスは良かれ悪しかれ浸透してしまうわけですけれど、裏返すと、技術的な問題点は、伴走の段階で解消してもらえる。その意味でも、まさに気楽に書いたらいいんですよね。私もこれまで、神奈川県の戯曲賞をはじめ色々な選考に関わってきたんですけれど、戯曲に限らず日本の創作のコンテストは、「完成品を出しなさい、それに対してジャッジします、以上。」ってことなので、伴走支援した上でさらに競わせるっていうのは、ほとんど前例がない試みだと思います。教育機関が存在しない以上、いわば職人が職人に一言アドバイスする機会が、あるとないとではこんなに違うかという結果になっているんじゃないか。永山さん坂本さんが支援された他の六作品に関してもそう思いますね。非常に意義のあるコンテストだと改めて思いました。

中島 ありがとうございます。障がいということがテーマでしたが、そのことに関してどうお感じになったかと言うことも一言お願いできますでしょうか。

大岡 私は、今回の伴走支援のおかげでやっと、障がいをテーマに書く、もしくは、障がいのある人が書くって意味が、ようやく理解できた気がしています。中島さんたちは、じゆう劇場のような活動もあるから、すでにいろいろお感じになっていることがあると思うんだけど、私はこれでやっと、なぜ障がいが軸になるのかが掴めたような気がしています。たとえば、『鍋』の作者は、ご自身に実際に登場人物のような妹さんがいるそうです。お風呂に入っていない妹と一緒に、毛布をかぶって体臭で、空飛ぶ鍋を退治するという話で、体臭という肉体的な要素にフォーカスしていくんだけれど、それっておそらく、妹さんとの関係性の中から掴んできたものなんですよね。障がいの当事者性を表現しようとすると、人権とかヒューマニズムとかそういう話になりがちで、それはそれで大事ですが、一度解きほぐして、物語の中にそれを組み込むことで、ようやくその障がいがなんなのかを、体感的に理解する糸口がつかめるんじゃないでしょうか。1999年のユネスコの高校生大会で、障がい者施設に高校生を連れて行って、みんなでボランティアを体験して、小さい寸劇を作って発表するというプロジェクトがあって、講師を務めました。その時に、特別支援の先生方がおっしゃっていたことなんですが。最初に障がい者に接触した時の印象ってすごく大事で、例えば、「怖い」とか、「気持ち悪い」とか、なんでもいいんだけど、健常の人間が障がいのある人間と初めて本格的に接した時に生まれる、自分でも予期していなかった感情って、研究発表みたいな形式で高校生たちに語らせると、ほとんど封印されてしまうんだと。だから演劇で表現させたいんだと。じゃあどうやって、体験を演劇化するべきか。健常者が障がい者を演じることはそもそも許されるのか。差別的な表現にはならないか。そのプロジェクトでは、観察した障がいをなるべく正確に再現すれば、赤の他人が演じても許されるんじゃないか、という結論に落ち着きました。

で、この戯曲コンテストの場合は、単に観察するだけではなくて、自分自身が当事者だったり、日常生活の中で障がい者と接する機会があったり、つまり、より深く障がいについて考えている人たちが、障がいをイデオロギー的な図式の中に収めるんじゃなくて、自分なりの想像の世界の中に置くことに挑戦したってことなんですよね。その結果、「人はここまで多様なものか」っていう、陳腐な言葉になっちゃうんですけど、人の数だけ生き様があり、戯曲はそれを描いていいはずだという確信に、私自身が導かれました。

坂本 今回のコンテストの面白いところは、障がいの当事者でもいいし、当事者じゃなくてもいい。そして、伴走支援ありっていうところだったと思うんですよね。作品を書いた作家に、当事者がいたり、当事者じゃない人がいたりすることによって、作品の見え方や課題が全然違うってことが、すごく面白いなというふうに思いました。『掴み合え』なんですけど、「これは、障がいを持っていない人が客観的に書いたのであれば、すごく作家が差別的であるっていうようなことが問題になるんじゃない?」って思ってたけど、「当事者が書いてるんだったら、あなたが受けている差別を乗り越えなきゃいけないよね」っていうことになったりして、作品の持ってるものが変わっていくんだなと感じました。障がいと社会ということがテーマになるんですけど、どの作品もそことその作家との距離が全然違うから、それがすごく面白いと思いました。「どの立場でそれに向かっていくの?」ということが、自分自身もそうだし、遠ければ遠いほど、扱いもすごく気をつけなきゃいけない。すごく暴力的になりやすいから、気をつけなきゃいけない。また、誰かの言葉を借りなきゃいけないっていうことがある。それを簡単に使っちゃいけないけど、でも、遠巻きに見ていても変わっていかない。そしたら踏み込めないみたいなことがあるから、すごく度胸がいるなというふうに思いました。このテーマを扱うこと自体。当事者だったらなんでも書いていいってことももちろんなくて、当事者は当事者で立ち向かっていかなきゃいけない。すごくいろんな発見がありました。障がいをテーマに、当事者や当事者じゃない人が書いていくってことが、みんなが書く戯曲のコンテストっていうタイトルに集約されていくっていうか、「みんながどうやってこの社会で生きていくの?」っていうことが、当事者と非当事者が書くってことのなかに含まれているよなっていうことを、この営みの豊かさをずっと伴走しながら感じていました。

永山 難しいなー。私も障がいを持った人とずっと芝居を続けてて、知り合いの脳性小児麻痺の人とか、このコンテストに出したよみたいなことを聞いたりして、広島の人たちとかも、出したよとかって話をしてくれたりして、だから、この運動の一つとして、この障がいが切り口になって、それこそさっきの坂本さんの話じゃないけど、気軽に書いて出してみるみたいなことが広がっていることはとても有意義なことだなと思うし、そこで生まれてくる作品もそれぞれこのコンテストならではの個性みたいなことがあると言うことがとても有意義なことだと思うし、だからこれが続いていくっていうことが一つの大きなことだろうなと思います。でも同時に障がいだけでもないなと思ってもいて、例えば、数字ははっきりしないんですけど、日本の90%ぐらいかな?は、都市部に生活してらっしゃって、私の住んでいるところは、公共交通機関もないし、夜、街灯もない、コンビニもない、いわゆるその残りの10%に当たるんです。そういう意味では、私もマイノリティなわけです。そして、いろんなマイノリティから見える世界みたいのがある。その景色を気軽に書いてもらうということ、そのことが社会にもたらすもの、マイノリティ側からもたらされるものがあるのではないかと思います。もちろん障がいっていうのは、一つわかりやすいということだと思っているし、私が障がいを持っている人とずっと一緒に作品を作ってて感じるのは、結局一人一人みんなマイノリティであるということ。私という人間は世界に私しかいないわけで、80億の中の1だから、そういう意味で言うと、結局一人一人がみんなマイノリティであるわけで、だから、そこから見た景色を気軽に書いてもらえるって言うことが、このコンテストとは別のところで、いろんな形で起こるのがいいのか、それともそれぞれがやるべきことなのか?みたいなこととかを同時に考えちゃって。障がいが大きく取り上げられれば取り上げられるだけ、他のマイノリティの存在みたいなことも気になっていくようなところがあります。でもある種の象徴としての「障がい」というところが、このコンテストの一つの目印ということになっているのかなとも思います。そこから波及して、いろんな人が気軽に戯曲を書いてくれること、あるいは劇場に足を運んでくださること、演劇っていうものを人々に返していくっていうことに繋がっていけばいいなっていう、なんかそういう大きいことを感じます。

坂本 私も今の永山さんの話は、すごくそうだと思って、いろんなハンディがあるみたいなことが自分からは見えない。それぞれのすごく小さなものから大きなものまで、15作品見せてもらいましたけど、その中で自分が見えてこなかったハンディの景色がいっぱい見えること自体がすごく面白い、とても意義深いなーというふうに思って楽しかったです。

大岡 世界の見え方が変わるってことですよね。それは私も本当にそう思いました。さまざまなマイノリティに対して、差別的な重圧は、やっぱりいまだに根強くある。私は副業としてもう20年近く、不登校や通信制の子たちの大学入試を支援する、河合塾コスモという予備校に勤務していますが、これだけ「多様性」が叫ばれていても、発達特性だったり精神障害だったり、様々な理由で「普通」の学校教育から逸脱してしまうと、当事者である子どもも、その親も、本当に孤立してしまいます。周囲からのプレッシャーもある。多様性へ開かれた世界を一回見てしまえば、我々の世界観はガラリと変わると思うんだけど、そもそも見ることを拒んだり、見ても頑なに考えを変えない人たちが、世間一般は言うまでもなく、教育や医療の世界にすら、今なお数多く存在しているわけです。そういう現実が厳然とある以上、障がいを切り口にすることの優先順位は高い、と感じます。

中島 ありがとうございます。今日のお話をお聞きして、このコンテストを開催することの意義を我々がしっかりと伝えていくことがすごく大事だなと感じました。これからも皆さんに相談しながら継続できるよう考えていきたいと思います。本日はありがとうございました。